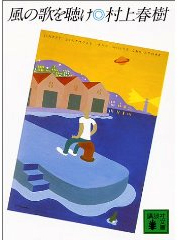

◎風の歌を聴け

◎風の歌を聴け

村上春樹

講談社文庫

(風の歌を聴け----神宮球場でヤクルトスワローズ戦を観戦中に思い立ち、真夜中1時間ずつ4か月間かけて書いたという、まったくの処女作である----Wikipedia)

私は何故か雨の神宮球場の外野上段で傘を差しながら、林昌勇のストレートに手も足も出ないタイガース打線の体たらくを眺めながら、何故かこの逸話を思い出して、放っていた村上春樹『風の歌を聴け』を箪笥の抽斗から引っ張り出すことにした。

1981年に大森一樹によってATGで映画化されたものは、室井滋の儚いヌードだけがかろうじて記憶にある程度で殆どのカットは忘れている。

【1970年の夏、海辺の街に帰省した〈僕〉は、友人の〈鼠〉とビールを飲み、介抱した女の子と親しくなって、退屈な時を送る。2人それぞれの愛の屈託をさりげなく受けとめてやるうちに、〈僕〉の夏はものうく、ほろ苦く過ぎさっていく。】

それにしても、この物語の舞台は何処なんだろ…。

主人公の「僕」は東京から帰省しているらしいことは解ってくるのだが、あまりにも故郷とか土着とは無縁の文体であるが故に、そのことがずっと気になっていた。少なくともリアルに日本が背景にあるとはとても思えなかった。

物語を読む多くの人たちは、活字を追いながら、そのイメージに忠実な映像を脳内で作る作業をやると思うのだが、そのバックボーンになるロケーションが決まらないのだから私にはかなりもどかしい読書となった。もちろん優れた読み手はそういうあやふやなものをそのまま受けとめることが出来るのだろうが。

しかし『風の歌を聴け』は多分そんな小説なのだろうという予感もあった。学生時代にイメージしていた村上春樹を見事なまでに裏切らなかったというのが率直なところ。

村上龍『限りなく透明に近いブルー』の頁で、「村上春樹と並んで、女の子を部屋に連れ込んだときに本棚に置いてあったら何となく様になる」などと寒い表現を使ったものの、村上春樹の本は糸井重里との共著『夢で会いましょう』というのが実家の本棚に置かれているはずである。

『風の歌を聴け』は1970年8月の19日間の話。

その頃の若者の精神風土については、当然リアルタイムに21歳で過ごしたわけではないので膚感覚で判っているわけではないのだが、この小説とイメージとしての1970年との乖離は凄まじいものがある。安保、よど号、公害、さらに当時公開の日本映画を数多く観てきた中でも本書で描かれる青春像は奇異に感じる。

まず「僕」から漂う退屈感。思想闘争に挫折したシラケというステレオタイプな解釈としてではなく、無機質で体温を感じることができないものの、ある一方向の生き方やスタイルには妙な情熱を持っている風でもある。

ある意味、「生き方」ではなく「ライフスタイル」というべき青春像を1970年という土壌で提示したのが村上春樹を村上春樹たらしめた“新しさ”なのかもしれない。

私は80年代の文化、風俗の大半に嫌悪感があって、個人的には85年の阪神タイガース日本一を除けば、あの十年はパサパサの骨なしフライドチキンみたいな味気い空気感が漂う中で、バブルの膨らみに軽薄に浮かれていただけの時代だと決めている。80年代に二十歳代を過ごしてしまったのは人生レベルで不幸だと思い、ギリギリ十代を70年代で終えたことを幸運だとも思っている。

『風の歌を聴け』の「僕」は80年代を目前にした29歳のときに1970年の夏を回想する。時代の抽象など個人、世代によって捉え方は様々なのだろうが、無知の上塗りを怖れずにいえば村上春樹は大瀧詠一、わたせせいぞう、糸井重里などのカテゴリーの中で80年代カルチャーの一翼を担う象徴なのではないか。

その意味で2009年現在、新刊本が発売された途端にミリオンセラーが確定するという怪物作家となった村上春樹は完全無欠の勝利者である。時代の空気を読んだだけでは怪物にはならない。時代を創った張本人だから怪物になったのではないか。

作中に登場するデレク・ハートフィールドという作家の経歴がまやかしであったように、「僕」や「鼠」が物語の中でどんなことを思っていたのか、この先、どういう大人になっていくのかについての興味がまったく喚起されない読書というのも不気味だったが、おかしなことにこれが30年前に書かれた小説であるという古さもまったく感じなかった。

私は死ぬまで村上春樹の“時代”には追いついていけないのだろうと思う。

a:2106 t:3 y:0