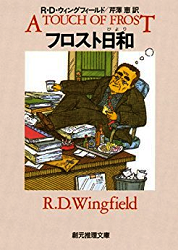

◎フロスト日和

◎フロスト日和

R・D・ウィングフィールド(A Touch Of Frost)

芹澤 恵・訳

創元推理文庫

【肌寒い秋の季節。デントンの町では連続婦女暴行魔が跳梁し、公衆便所には浮浪者の死体が転がる。なに、これはまだ序の口で……。皆から無能とそしられながら、名物警部フロストの不眠不休の奮戦と、推理の乱れ撃ちはつづく。中間管理職に、春の日和は訪れるのだろうか?】

今どきの電話帳は薄くなる一方だが、この文庫本は電話帳ほどの厚みがある。R・D・ウィングフィールド『フロスト日和』にブックカバーを被せるにはどうにも分厚すぎる。なにせ700ページ超だ。

その分厚い長編をほぼ10日かけて読み終えた。もともと速読派ではないので、帰宅電車を中心とした読書にしては精一杯の期間であり、気持ちとしては一気読みに近かった。

『クリスマスのフロスト』に続き、またも一気読みさせたわけだが、間を空けて読むにはあまりにも情報量の多い小説なので一気に読まないと、あっという間に人物の相関関係がわからなくなる。そもそも登場人物とそれに紐付いているエピソードが満載すぎるのだ。前作に対してプラス170ページ分だけ今回は嵩が増したのかも知れない。

こういう次から次へと複数の事件が同時多発、あるいは時間差攻撃的に勃発する形を〈モジュラー型小説〉というのだと前作で知った。それは主に本作のような警察小説での典型的な手法なのだが、確かに今どきの海外ドラマなどでよく見かける手法ではある。

画面がめまぐるしく切り替わり、カオスを作り出すことで、主人公がカタストロフィに巻き込まれる迫真性とスピード感を増す効果が生まれる。それは『ER』のような医療ドラマも今思えばモジュラー型ストーリーだったというわけで、むしろ群像ドラマの主流となっているのかもしれない。

確かにひとつの警察署に事件が舞いこんだら、他に事件は起きずそのことだけに集中して捜査を完結する方が不自然といえば不自然だろう。日本の刑事ドラマも警察小説も意図的にモジュラー型を仕組んだものは知る限りあまり思い浮かんでこない。しかし『フロスト日和』が凄まじいのは、群像劇としてモジュラー型を描くのではなく、ほぼジャック・フロストひとりがモジュラー型構造に身を呈し、周囲を勝手にカオス化させ、勝手にカタストロフィに陥るという点だろう。

なにせ金持ちのお嬢さんの失踪から連続婦女暴行事件、浮浪者の殺人に暴走車による老人ひき逃げ、そしてストリップバーの現金強盗事件、宝石店襲撃事件から警官殺し、人質立て篭もり事件・・・・等々、それこそ矢継ぎ早に事件が勃発し、そのたびにフロストが一丁噛みしては意地悪なマレット署長から疎ましがられ、フロストと対極にあるアレン警部と比較され、捜査から外されたり、事件を押しつけられたりを延々と繰り返していくのだ。

そのフロストが殆んど不眠不休で動き回るのは、フロストの仕事中毒者としての性分なので仕方ないにしても、気の毒なのはそんなフロストの下につかされて散々引き摺り回される部下ウェブスター巡査だろう。憐れなウェブスターはフロストに知られないように悪態をつきまくるしかない。

フロストはフロストでやらなければならない書類仕事も部下の残業清算書も山積みのまま放置し、マレットの再三の呼出しも無視。嫌々ながら署に戻っては事件が舞い込んできたのを幸いにウェブスターを連れて被害者の聞き込みに飛び出してしまう。

私は[読書道]のために、文庫本と一緒に気になった記述やあとで引用したい台詞などを感想に纏めるため付箋を携行しているのだが、もうその暇がないほど物語はあちこちとっ散らかりながら加速していく。ときには行き当たりばったりかよ?と進行していくのでとても付箋など貼りつける余裕などないのだ。フロスト警部シリーズはそんな小説だということがこの2作目ではっきりわかった。そして行き当たりばったりに勃発する事件の数々がそれなりの伏線となって最後は回収され大団円となる。

ここで思うのがR・D・ウィングフィールドの筆致の凄さと作劇の確かさだろう。

古典的な探偵小説は「パズラー」と呼ばれ、作家が創造した謎解きの妙が推理ファンを魅了して止まないのだが、ここまでとっ散らかった事件の数々を一本の線に纏め上げる手腕もまた「パズラー」のセンスであるに違いないのだ。このシリーズをミステリー小説にカテゴライズするかは異論もあるだろう。しかし年末のミステリー誌で「フロスト」の新作が刊行されるたびにベスト1に輝き続けているのは本当に凄いことではある。

なにせ主人公は名探偵ではなく、むしろ下ネタ好きのボンクラで、ヘマばかりを繰り返す老いぼれとして描かれている。なにせ拝借したパトカーを乗り捨てたのを忘れ、他所の管轄で発見されるというとんでもない失態をやらかす警部さんなのだ。

作家がホームズやポワロの台詞を借りて颯爽と事件を解決に導くのと違い、フロストの場合はかなり偶然性に助けられながら大団円に持って行くというオチとなるため、そんな中でその年のミステリーベスト1の内容を創造するのは並大抵の手腕ではない。

考えるまでもなく、デントン警察署に次々の舞い込んだ事件はマレット署長やアレン警部ではなく、我らがジャック・フロストがすべて解決しているではないか。

もちろん前作でも垣間見せたフロストのベテラン刑事ならではの矜持はなかなか読ませるものがあり、それが陰惨な描写も少なくない物語の一服の清涼剤となっている。

唯一、不満だったのは前作で瀕死の重傷を負って生死をさまよったフロストのエピソードが、この二作目ではまったく顧みられていないことか。あれはあれ、これはこれというシリーズなのだとしたら、少し寂しい気がしないでもない。アレンならそんなフロストを軽蔑しながらも、捜査官として一目置く描写があってもいいと思うのだ。

それでも間違いないのは、『フロスト日和』は、かなり面白かった前作『クリスマスのフロスト』よりもまた格段に面白かったということだろう。

a:611 t:1 y:0