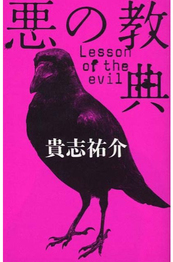

◎悪の教典

◎悪の教典

貴志祐介

文藝春秋

上下巻合本で新書版として発刊された『悪の教典』を一気に読んだ。去年、単行本の上下巻を図書館に予約し、半年近く待たされた末に下巻が先に貸し出し可能となって、これはいくらなんでもないだろうと、読書を断念した経緯がある。

このたび早くも文庫が出て、上下巻を買おうかと思っていた矢先に合本の新書版を見つけて、何のためらいもなく1785円を投入した。文庫本を上下巻で買った方が安くても私はどうしても上下巻で読むのが好きになれない。下巻で何かの伏線があったことに気がついて、わざわざ上巻を取り出すことを考えると、結局二冊を持ち歩かなければならなくなって、それなりのストレスになる。

新書版の奥付を見ると初版は昨年の11月で、すでに8版を数えている。なんだよ、もっと早く見つけていればよかった。それにしても結構な文字数の小説が一巻にまとめられると、まさしく教典(経典)のような見栄えになり、このボリュームがズシンと手に伝わると、むしろ一気読みの欲求に駆られ、それを実行してしまった。

読了して一番に感じたのが、「ほぼ完ぺきに情報を遮断したこと」への勝利の実感だった。

『悪の教典』は一昨年の国内ミステリー大賞をほぼ独占したベストセラーであり、直木賞の候補にもなった。それに伴って情報やレヴューが世間に飛び交ったばかりか、三池崇史監督、伊藤英明主演で映画公開が決定したにもかかわらず、一切の予備知識なくページをめくることが出来たことはまさに僥倖だったと思う。主人公がどんな奴でどんな内容かもわからないままでスタートを切れたのだ。

その意味で、不幸にもこの辺境の読書評に訪れてしまった人たちより先に小説を楽しんだ者として、もし『悪の教典』を読もうかと迷っている人がいるのだとすれば、今からでも遅くはない、とっととこんな読書評は閉じて書店に急ぐべしだろう。

内容が内容だけに賛否両論があるかと思うが、私はかなりのボルテージでこの小説の作品世界を堪能することが出来た。いやぁ~面白かった。

【圧倒的人気を誇る教師、ハスミンこと蓮実聖司は問題解決のために裏で巧妙な細工と犯罪を重ねていた。三人の生徒が蓮実の真の貌に気づくが時すでに遅く、学園祭の準備に集まったクラスを襲う、血塗られた恐怖の一夜。蓮実による狂気の殺戮が始まった!】

さて、こうして運良く手探りの状態で読み始めた貴志祐介『悪の教典』は、主人公の高校教師・蓮実聖司がカラスの鳴き声で夢から叩き起こされるところから物語は始まる。

大家であるご隠居の飼い犬に吠えられながら近所をジョギングし、ご隠居と会話を交わす蓮実の姿はむしろ牧歌的でさえある。郊外の古い民家を借りているのは駅前のアパートよりも家賃が安いからだといい、そこから中古の軽トラに乗って学校へと出勤する。部活の朝練で早朝登校した女生徒が「ハスミ~ン」と声を掛けてきて、軽口をたたくところなどは典型的なお兄ちゃん先生だ。教頭の嫌味を受け流しながら、生徒指導の立場から真っ当に父兄とのトラブルも解決し、いじめや試験中のカンニングなどにも対処していく。

私が予想していたのとはまったく違うカラッとした雰囲気。それでも何か不気味な暗黒が広がり始めているような妙なテンション。一体、700ページ近い物語はこれからどんな風に転がっていくのだろうかというわくわく感。少なくともこの時点でこの高校教諭が前代未聞の怪物であることなどはまったく予測もしていなかった。

そう、何度もいうが、これも「殺人教師が担任クラスの生徒を殺戮する小説」というわりと簡単に飛び込んで来そうな情報をシャットアウトしたことで得られたわくわく感であり、ページをめくりながら先の予測を立てながらも次々と裏切られていく快感を存分に楽しませてもらった。

その予測の話をすれば、もちろん『悪の教典』というタイトルがあり、2010年のエポックメイキングになったほどの小説なのだから平板な作品であるわけがなく、なによりも貴志祐介の小説であるのだから、この先とてつもないことが待っていることはわかっていた。『黒い家』のように恐怖を畳み掛けてくるのか、『青い炎』のような計画殺人の実行と破滅を描くのかと。

正直にいうと『青い炎』のパターンだと少々しんどいなとは思った。あの小説は母親を守るために父親を殺す高校生が殺人計画を実行する青春倒叙サスペンスというべき作品で、図らずも罪を重ねることになる破滅劇として切ない後味で読み終えたのだったが、今度の『悪の教典』はその教師版なのではないかとよぎるものがあったのだ。

生徒に慕われる人気教師が、ちょっとした人間関係のトラブルから殺人の衝動に駆り立てられ、完全犯罪の計画を実行したものの、老練な刑事に執拗に迫られていく。しかしこれでは少々二番煎じだ。

結果的には『青の炎』とは似ても似つかない恐ろしいほどの悪意に満ちた怪作だった。

何が悪意かといえば、我々読者がハスミンのペースに乗せられてイケイケで殺人ゲームに参画させられてしまうことに他ならない。何が悲しくて16歳の子供たちを血の海に沈めていく殺人マシーンと伴走していかなければならないのか。

ではハスミンはサイコパスには違いないが、快楽を求めて殺人を繰り返す単純なシリアルキラーなのかといえばそれも違う。精神異常者にありがちな幼少のころの虐待経験があるわけではなく、先天的に共感意識が欠如しているのだという説明が記されている。

要はハスミンは徹底的な合理主義者なのだ。問題解決のための最善の方策をそのつど選択しているに過ぎない。「あんたは、頭がいい。人の心をつかのもうまい。いくらだって、まともなやり方で成功できるじゃねぇか?なのに、いったい何のために、こんな・・・」作中、ハスミンの罠にはまって殺される寸前の生徒が決死の思いで疑問をぶつける。ハスミンは答える。「日常生活においては、誰もが、様々な問題に直面するだろう?問題があれば、解決しなければならない。俺は、君たちに比べると、その際の選択肢の幅が、ずっと広いんだよ」と。ハスミンの行動原理はこういうことなのだろう。

完璧な作品とは思わない。ハスミンを中心とした生徒たち、同僚教師ひとりひとりを丁寧に描き切ったとも思えない。クライマックスで殺されていく生徒たちは高見広春『バトル・ロワイアル』にも似て、キャラクターを急造で拵えた拙速感も否めず、その部分で綻びが見えるのも事実だろう。こういう小説なので賛否両論は想定の内だったろうが、とりわけ今までの貴志祐介ファンには少なからぬ失望を与えているのがネットのレヴューなどでもうかがえる。

しかし特異なキャラクターをいかにノンストップで走らせていくのを創造していく過程で、どのような形でエンターティメントを完成させるのかと考えた挙句に貴志祐介はバッサリ切れるものは切っていったのではないかと思う。そう、この小説最大のキモは無慈悲な殺人者の大量殺戮に読者を共感させて走り抜けることにある。ある意味ではいかに読者に性善説をかなぐり捨てさせてバイオレンスに陶酔させることが出来るのかが最大の勝負だったのではないだろうか。

宝島社の「このミステリーがすごい!」など、本作が2010年のベストワンで、昨年が先に読んだ高野和明『ジェノサイド』だった。何れも大量殺戮をテーマに据えたバイオレンス作品となると(なんとどちらも舞台は東京の町田市!)、一体「ミステリーとは何だろう?」と苦笑せざる得ない。

a:2539 t:1 y:0